Die Nachhallzeit RT60 ist der wichtigste raumakustische Parameter. In Anlehnung an ISO 3382 ist sie die Zeitspanne, die erforderlich ist, damit die Schallenergie in einem Raum um 60 dB abnimmt, nachdem die Schallquelle zum Stillstand gekommen ist. Die Werte von RT60 können von Bruchteilen einer Sekunde bis zu einigen Sekunden reichen und hängen von der Größe des Raumes und der Art der in der Konstruktion verwendeten Materialien ab.

Nach dem Springer Handbook of Acoustics von Thomas D. Rossing ist „der Nachhall wahrscheinlich der bekannteste aller subjektiven raumakustischen Aspekte. Wenn ein Raum zu viel Nachhall erzeugt, verliert Sprache an Verständlichkeit, weil wichtige Details (Konsonanten) durch lautere, nachklingende Sprachlaute (die Vokale) verdeckt werden. Bei vielen Formen der Musik kann der Nachhall jedoch dem Klang eine attraktive Fülle verleihen, indem er benachbarte Noten miteinander verbindet und die Klänge der verschiedenen Instrumente/Stimmen in einem Ensemble vermischt. Die Nachhallzeit T, das traditionelle objektive Maß für diese Qualität, wurde vor 100 Jahren von W.C. Sabine erfunden.“

Die Nachhallzeit wird verwendet, um die erforderliche Akustik für einen Raum zu bestimmen. Die Nachhallzeit RT60 in einem Raum wird durch die Absorptionseigenschaften der reflektierenden Oberflächen und die Abstände zwischen ihnen bestimmt. Der Zweck dieser Messung besteht darin, einen objektiven, quantitativen Hinweis auf die akustische Qualität eines Raums zu erhalten. In einem leeren Raum werden die Schallwellen von den Wänden, der Decke und dem Boden reflektiert, und diese Reflexionen bauen sich mit der Zeit auf. Diese Schallreflexion wird als Nachhall bezeichnet und kann in großen Räumen mit harten Oberflächen ein großes Problem darstellen.

Bei der Gestaltung eines Raums für eine optimale Akustik muss sichergestellt werden, dass die Nachhallzeit für die vorgesehene Nutzung des Raums angemessen ist. Wenn die Nachhallzeit zu lang ist, wird Sprache unverständlich und Musik klingt matschig.

Ist die Nachhallzeit dagegen zu kurz, klingt der Raum steril und wenig einladend. Durch sorgfältige Berücksichtigung der Absorptionseigenschaften der in einem Raum verwendeten Materialien lassen sich für jede Anwendung ideale Nachhallzeiten erzielen.

Je nach Nutzung des Raums werden mehr direkte und weniger indirekte (reflektierte) Schallanteile benötigt. Bei einer langen Nachhallzeit wird z. B. eine Rede weniger verständlich und der Hintergrundgeräuschpegel steigt an, während bei einer kürzeren Nachhallzeit der Hintergrundgeräuschpegel sinkt, aber die Stimme gedämpft wird.

RT60 Nachhallzeit Beispiele:

| Art des Raums | Nachhallzeit |

| Konzertsaal | 2 – 10 s |

| Concert Hall | 1 – 2 s |

| Büro | 0.5 – 1.1 s |

| Klassenzimmer | 0.4 – 0.7 s |

Anhand der Nachhallzeit lässt sich berechnen, wie viel absorbierendes Material erforderlich ist, um die gewünschte Raumakustik zu erreichen. Bei diesem Ansatz wird RT60 zunächst ohne absorbierendes Material im Raum und dann mit absorbierendem Material gemessen.

Das Volumen und die Gesamtabsorption eines Raums wirken sich auf die Nachhallzeit aus. Die Gesamtabsorption ergibt sich aus der Summe der Absorption aller Oberflächen im Raum, d. h. der Wände, der Decke, des Bodens und aller Möbel. Die Absorption jeder Oberfläche ist das Produkt aus der Fläche der Oberfläche und ihren Absorptionskoeffizienten. Die Absorptionskoeffizienten hängen vom Material sowie von der Frequenz und dem Einfallswinkel der Schallenergie ab.

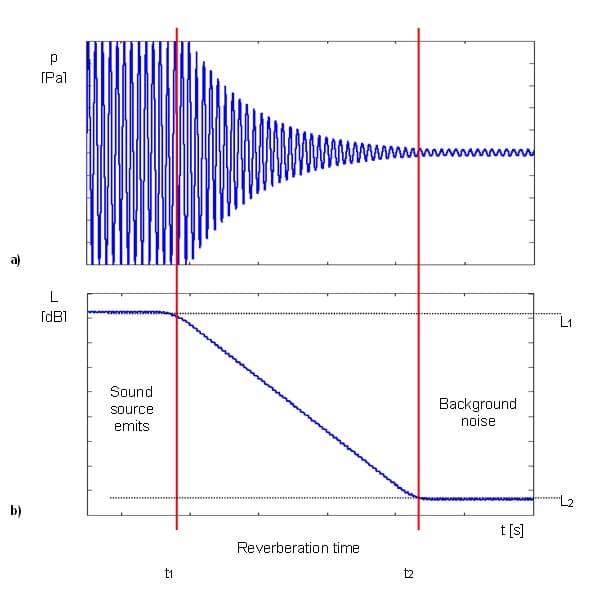

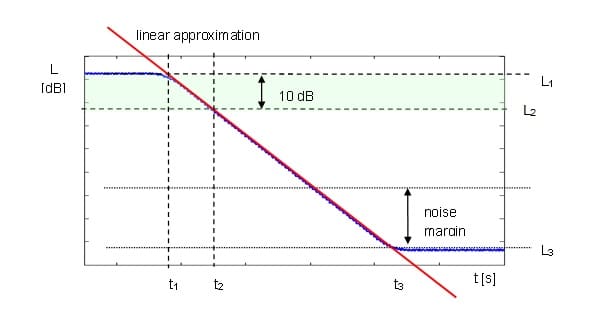

Die ersten Diagramme zeigen die RT60-Nachhallzeit für eine einzelne Frequenz:

Das untere Diagramm zeigt die Abklingkurve:

In Anlehnung an ISO 3382-1 ist die Abklingkurve eine grafische Darstellung des Abklingens des Schalldruckpegels in einem Raum als Funktion der Zeit, nachdem die Schallquelle zum Stillstand gekommen ist. Es ist möglich, dieses Abklingen entweder nach dem tatsächlichen Abschalten einer Dauerschallquelle im Raum zu messen oder aus der zeitlich rückwärts integrierten quadratischen Impulsantwort des Raums abzuleiten.

Der Abklingvorgang, der direkt nach einer nicht kontinuierlichen Anregung eines Raums (z. B. durch Aufzeichnung eines Schusses mit einem Pegelschreiber) ermittelt wird, ist für die genaue Bewertung der Nachhallzeit nicht zu empfehlen. Diese Methode sollte nur zu Vermessungszwecken verwendet werden. Das Abklingen der Impulsantwort in einem Raum ist im Allgemeinen kein einfacher exponentieller Abklingvorgang, so dass sich die Steigung von der der integrierten Impulsantwort unterscheidet.

ISO 3382-1 beschreibt ein Verfahren zur Ermittlung von Nachhallzeiten aus Impulsantworten und abgeschaltetem Rauschen. Sie beschreibt das Messverfahren, die benötigten Informationen sowie die Methoden zur Auswertung der Daten und zur Erstellung des Prüfberichts.

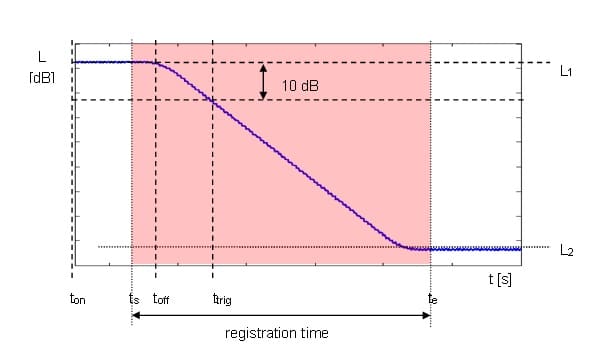

Bei der Methode des abgeschalteten Rauschens werden Abklingkurven durch direkte Aufzeichnung des Abklingens eines breitbandigen Schalldruckpegels (z.B. rosa Rauschen) ermittelt.

Die Zeit zwischen den Markierungen ton und toff zeigt an, wann die Schallquelle Schallleistung abgibt, und ein Schallpegelmesser der Klasse 1 misst den tatsächlichen Schalldruckpegel. Die Zeit zwischen den Markierungen ttrig und te ist die vom Schallpegelmesser gemessene tatsächliche Abklingzeit.

Die Abklingmethode der RT 60-Messung erfordert eine Schallquelle, die rosa Rauschen im entsprechenden Frequenzband aussendet.

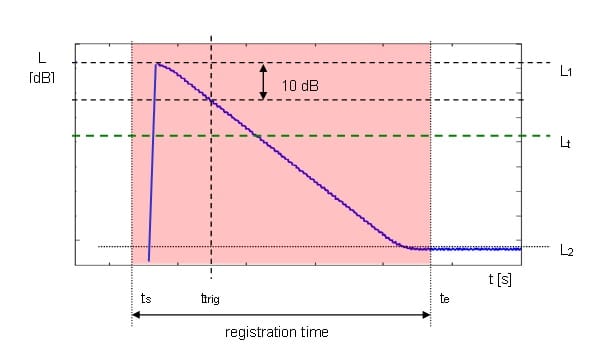

Bei der RT 60-Methode des integrierten Rauschens werden die Abklingkurven durch zeitliche Rückwärtsintegration der quadrierten Impulsantworten ermittelt. Diese RT 60-Messmethode erfordert eine Impulsschallquelle wie eine Pistole, eine Petarde oder eine andere Schallquelle, die Impulssignale mit einem sehr hohen Schalldruckpegel aussendet.

Die Zeit zwischen den Markierungen ts und ttrig zeigt an, wann der Schallpegelmesser der Klasse 1 darauf wartet, dass die Auslösebedingung erfüllt wird. Die Zeit zwischen den Markierungen ttrig und te ist die vom Schallpegelmesser gemessene tatsächliche Abklingzeit.

Diese Art der Messung der Schallabklingzeit wurde erstmals von M. R. Schroeder in zwei historischen Artikeln vorgestellt: New Method of Measuring Reverberation Time, Journal of Acoustical Societies of America, 1965 o Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 66 (2), 1979, Integrated-Impulse Method for Measuring Sound Decay Without Impulses.

Zur Messung der Nachhallzeit RT60 nach ISO 12683 ist ein Schallpegelmesser der Klasse 1 nach IEC 61672 mit Oktavfiltern nach IEC 61260 und eine Schallquelle nach ISO 3382 erforderlich.

Die Schallquelle ist ein omnidirektionaler Lautsprecher, der einen ausreichenden Schalldruckpegel erzeugt, um Abklingkurven mit dem erforderlichen Mindestdynamikbereich ohne Kontamination durch Hintergrundgeräusche zu liefern. Es sind mindestens zwei Quellenpositionen zu verwenden. Die Höhe des akustischen Zentrums der Schallquelle sollte 1,5 m über dem Boden liegen.

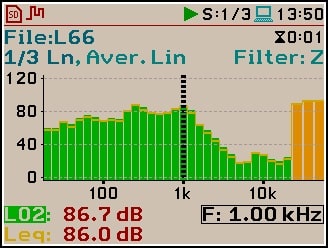

Für RT60-Messungen kann das breitbandige Geräuschspektrum so geformt werden, dass es ein rosa Spektrum des stationären Nachhalls von 88 Hz bis 5657 Hz ergibt. Somit deckt der Frequenzbereich die Terzbänder mit Bandmittenfrequenzen von 100 Hz bis 5 kHz oder Oktavbänder von 125 Hz bis 4 kHz ab.

Wenn nur T20 gemessen werden soll, reicht es aus, einen Pegel von mindestens 35 dB über dem Hintergrundpegel zu erzeugen. Wenn T30 gemessen werden soll, muss in jedem Frequenzband ein Pegel erzeugt werden, der mindestens 45 dB über dem Hintergrundpegel liegt.

Der Bereich der EDT-Abklingkurve wird durch die Marker t1 und t3 gekennzeichnet. Es wird geprüft, ob der ausgewählte Abklingkurvenbereich eine angemessene Dynamik für die EDT-Berechnung aufweist:

L1 – L2 >= 10 dB

L2 – L3 >= Rauschabstand

In der Norm ISO-3382 wird empfohlen, einen Wert von 10 dB für die Rauschmarge festzulegen.

Bei der Impulsmethode werden die Schalldruckpegelwerte zwischen den Punkten t1 (mit L1-Pegel) und t2 (mit L2) durch die lineare Regression mit der Geraden (y = a – x + b) angenähert. Vor der Annäherung wird der EDT-Wert unter Verwendung des Steigungskoeffizienten „a“ nach folgender Formel berechnet:

EDT = – 60,0 / a

Bei der Abklingmethode wird der EDT-Wert nach der folgenden Formel berechnet

EDT= 6 – (t2 – t1)

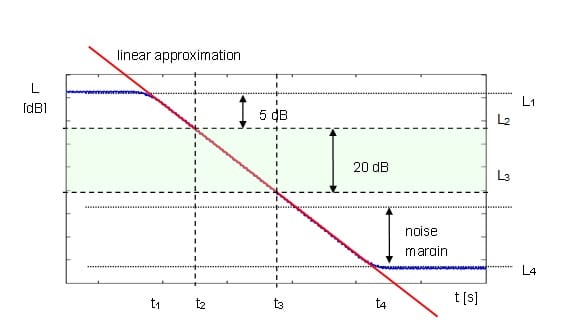

Der Bereich der RT 20-Abklingkurve wird durch die Marker t1 und t4 gekennzeichnet. Es wird geprüft, ob der gewählte Abklingkurvenbereich eine geeignete Dynamik für die RT 20-Berechnung aufweist:

L1 – L4 > 5 dB + 20 dB + Rauschabstand

In der ISO-3382-Norm wird empfohlen, einen Wert von 10 dB für die Rauschmarge festzulegen.

Bei der Impulsmethode werden die Schalldruckpegelwerte zwischen den Punkten t2 und t3 durch die lineare Regression mit der Geraden (y = a – x + b) angenähert. Der RT 20-Wert wird mit Hilfe des Steigungskoeffizienten „a“ nach folgender Formel berechnet:

RT 20 = – 60,0 / a

Bei der Abklingmethode wird der RT 20-Wert nach folgender Formel berechnet:

RT 20 = 3 – (t3 – t2)

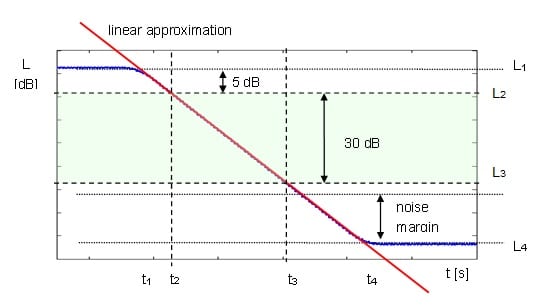

Der Bereich der RT 30-Abklingkurve wird durch die Marker t1 und t4 gekennzeichnet. Es wird geprüft, ob der gewählte Abklingkurvenbereich die richtige Dynamik für die RT 30-Berechnung hat:

L1 – L4 > 5 + 30 dB + Rauschabstand

In der ISO-3382-Norm wird empfohlen, einen Wert von 10 dB für die Rauschmarge festzulegen.

Bei der Impulsmethode werden die Schalldruckpegelwerte zwischen den Punkten t2 und t3 mit der Geraden (y = a – x + b) durch die lineare Regression angenähert. Der RT 30-Wert wird mit Hilfe des Steigungskoeffizienten „a“ nach folgender Formel berechnet:

RT 30 = – 60,0 / a

Bei der Abklingmethode wird der RT 30-Wert nach folgender Formel berechnet

RT 30 = 2- (t3 – t2)

Nach ISO 12683-1 ist RT 60 die Zeit in Sekunden, die der Schalldruck in einem Raum benötigt, um nach dem Abschalten der Schallquelle um 60 dB abzunehmen. Die Schlüsselwörter in diesem Satz erklären, dass zur Messung einer Nachhallzeit ein Schallpegelmesser und eine Schallquelle verwendet werden.

Die Schallquellen sollten dort platziert werden, wo sich die natürlichen Schallquellen im Raum typischerweise befinden würden. Es sind mindestens zwei Quellenpositionen zu verwenden. Die Höhe des akustischen Zentrums der Schallquelle sollte 1,5 m über dem Boden liegen.

Gemäß den ISO-Verfahren sollten die Mikrofone an Positionen aufgestellt werden, die repräsentativ für die Positionen sind, an denen sich die Zuhörer normalerweise aufhalten würden. Bei Messungen der Nachhallzeit müssen die Messpositionen den gesamten Raum abtasten. Die Mikrofonpositionen müssen mindestens eine halbe Wellenlänge voneinander entfernt sein, d. h. ein Abstand von etwa 2 m für den üblichen Frequenzbereich. Der Abstand zwischen jeder Mikrofonposition und der nächstgelegenen reflektierenden Fläche, einschließlich des Fußbodens, muss mindestens ein Viertel einer Wellenlänge betragen, also etwa einen Meter.

Für die Messung der Nachhallzeit kann es sinnvoll sein, die Materialien der Grenzflächen sowie eventuell aufgehängte Elemente hinsichtlich ihrer Absorptionskoeffizienten und Diffusionseigenschaften zu beurteilen.

Wenn die dynamische Bedingung von 60 dB schwer zu erreichen ist, wird die Nachhallzeit (RT 60) anhand des Steigungskoeffizienten der Abklingkurve ermittelt. Die Art der Definition, aus der der Steigungskoeffizient berechnet wird (EDT, RT 20, RT 30), hängt von der Differenz zwischen Hintergrundgeräuschpegel und Schallquellenpegel ab. Wenn der Pegelunterschied mehr als 45 dB beträgt, kann der Parameter RT 60 mit drei Definitionen berechnet werden: EDT, RT 20 und RT 30.

Bei der Stehwellenmethode werden mit Hilfe eines Lautsprechers stehende Wellen in einem Rohr mit dem Prüfmaterial erzeugt. Der Absorptionskoeffizient kann durch Messung der Differenz zwischen dem maximalen und dem minimalen Schalldruck mit Hilfe eines Mikrofons bestimmt werden, das in der Achse des Rohrs bewegt wird. Die Methode der stehenden Wellen erfordert kleine Materialproben, liefert aber reproduzierbare Ergebnisse.

Eine stehende Welle entsteht, wenn akustische Energie im System vorhanden ist, eine Reflexion an den Grenzflächen stattfindet und der jeweilige Schallweg gleich der halben Wellenlänge ist (die halbe Wellenlänge muss zwischen die Grenzflächen passen).

In diesem Teil der ISO 3382 werden zwei Methoden zur Messung der Nachhallzeit beschrieben: die Methode des abgeschalteten Rauschens und die Methode der integrierten Impulsantwort. Beide Methoden haben den gleichen Erwartungswert. Der Frequenzbereich hängt vom Zweck der Messungen ab. Wenn es keine Anforderungen an bestimmte Frequenzbereiche gibt, sollte der Frequenzbereich bei der Erhebungsmethode (Impulsmethode) mindestens 250 Hz bis 2000 Hz umfassen. Die Präzisionsmethode erfordert einen Frequenzbereich von 125 Hz bis 4000 Hz, wenn RT60 in 1/1 Oktaven gemessen wird. Der Bereich von 100 Hz bis 5000 Hz ist für die RT60-Messung in 1/3 Oktaven erforderlich.

Die Impulsantwort von einer Quellenposition zu einer Empfängerposition in einem Raum ist eine wohldefinierte Größe, die auf verschiedene Weise gemessen werden kann (z. B. unter Verwendung von Pistolenschüssen, Funkenstreckenimpulsen, Rauschbursts, Chirps oder MLS als Signale).

Die Impulsquelle muss in der Lage sein, einen Spitzenschalldruckpegel zu erzeugen, der ausreicht, um eine Abklingkurve zu gewährleisten, die mindestens 35 dB über dem Hintergrundgeräusch in dem entsprechenden Frequenzband beginnt. Wenn T30 gemessen werden soll, muss ein Pegel erzeugt werden, der mindestens 45 dB über dem Hintergrundpegel liegt.

Es können spezielle Schallsignale verwendet werden, die die Impulsantwort erst nach einer speziellen Verarbeitung des aufgenommenen Mikrofonsignals ergeben (siehe ISO 18233). Dadurch kann ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis erzielt werden. Sinus-Sweeps oder Pseudo-Zufallsrauschen (z. B. MLS) können verwendet werden, wenn die Anforderungen an das Spektrum und die Richtcharakteristik der Quelle erfüllt sind.

Die ausgewerteten Nachhallzeiten für jede Messfrequenz sind in Form eines Diagramms darzustellen und in einer Tabelle anzugeben. Die nominalen Mittenfrequenzen für Oktavbänder gemäß IEC 61260 sollten auf der Frequenzachse markiert werden. Eine einstellige Nachhallzeit, T30mid, kann durch Mittelwertbildung von T30 in den Oktavbändern 500 Hz und 1 000 Hz berechnet werden; T20, mid-ma, kann ebenfalls verwendet werden. Alternativ können auch Mittelwerte über die sechs Terzbänder von 400 Hz bis 1 250 Hz gebildet werden.

Der Prüfbericht sollte die folgenden Informationen enthalten: