Tonalität ist ein Maß für die Klangqualität, das sich darauf bezieht, wie der Mensch die tonalen Komponenten des Klangs wahrnimmt. Die Tonalitätsanalyse identifiziert und misst Töne in einem bestimmten Klangspektrum. In der Akustik ist die Tonalität ein Thema der Psychoakustik, die den Zusammenhang zwischen akustischen Reizen und Hörempfindungen untersucht. In der Musik ist die Tonalität die Anordnung der Tonhöhen in einem Lied oder Musikstück.

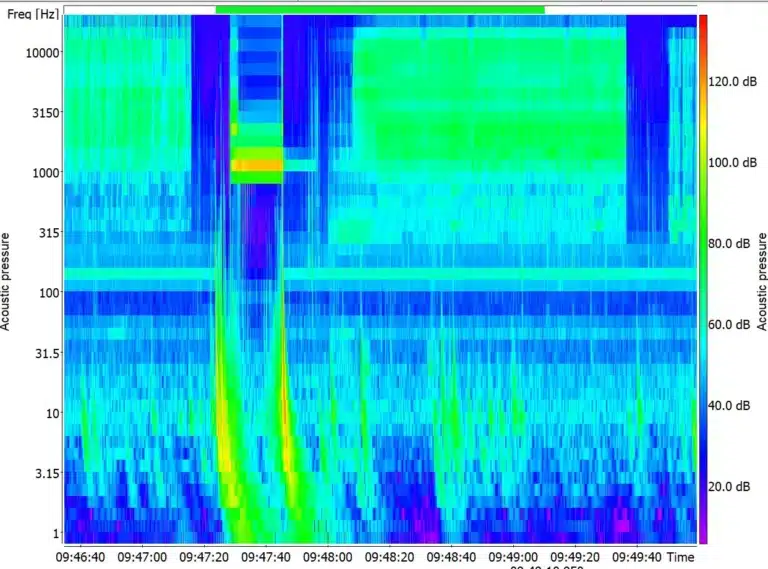

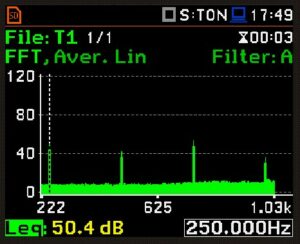

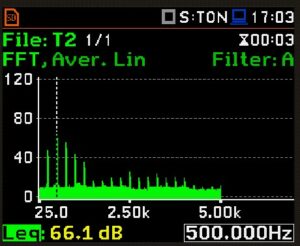

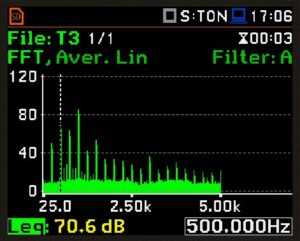

Das Frequenzspektrum oder ein Spektrogramm ist das Ergebnis der Frequenzanalyse eines Klangs. Bei der Frequenzanalyse wird der komplexe Klang in Oktaven oder Terzen unterteilt.

Ein 1/1-Oktavband ist ein Frequenzband, in dem die höchste Frequenz doppelt so hoch ist wie die niedrigste Frequenz. Im 1/3-Oktavband ist die höchste Frequenz 1,26 Mal niedriger als die niedrigste Frequenz.

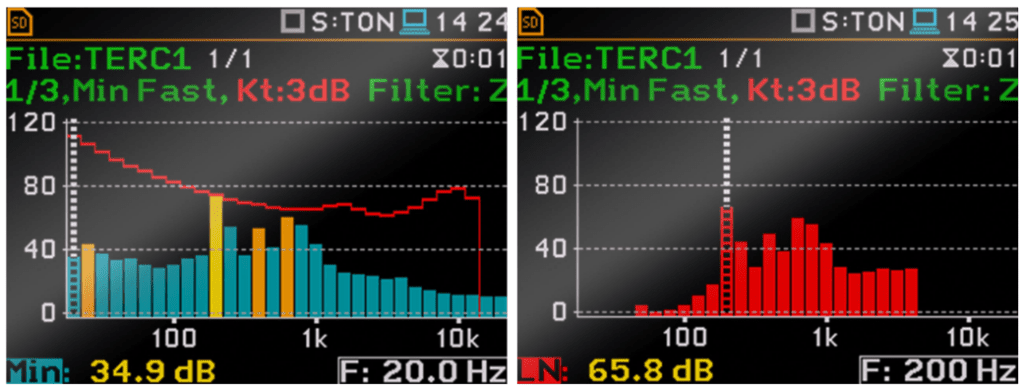

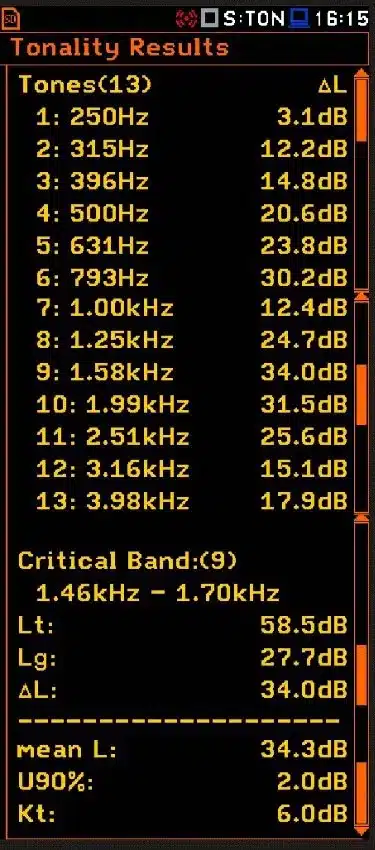

Die gelbe Farbe im linken Tonalitätsbeispiel zeigt den am stärksten ausgeprägten Ton an. Die orange Farbe zeigt zusätzliche Töne an, die 1/3 der Bandbreite des höchsten Tons ausmachen. Die rote Linie ist die Kontur des Pegels gleicher Lautstärke nach ISO 226:2003, die dem höchsten Ton entspricht.

Die Frequenz des Schalls ist definiert als die Anzahl der Druckschwankungen pro Sekunde und wird in Hertz (Hz) angegeben. So hat ein Pfeifen eine hohe Frequenz, während ein entfernter Donnerschlag eine niedrige Frequenz hat. Ein Ton wird durch die Tonfrequenz erzeugt.

Ein Reinton ist ein Ton, der nur eine Frequenz hat. In der Realität sind reine Töne selten zu hören, und die meisten Töne setzen sich aus einer Vielzahl von Frequenzen zusammen (Breitbandrauschen). So hat z. B. selbst ein einzelner Ton auf dem Klavier eine komplizierte Wellenform.

Breitbandiges Rauschen umfasst eine Reihe von Frequenzen. Ein Beispiel für Breitbandrauschen ist weißes Rauschen, das an fließendes Wasser erinnert und als Rauschen definiert ist, das gleichmäßig über das Hörspektrum verteilt ist.

Der Hörbereich des Menschen reicht von 0 dB bis 130 dB im Frequenzbereich von 20 Hz bis 20.000 Hz (20 kHz). Obwohl in der Physik eine Erhöhung um 6 dB den Schalldruck verdoppelt, wird in der Praxis erst bei einer Erhöhung um 10 dB der Schall als doppelt so laut empfunden.

Kurven gleicher Lautheit geben den dB-Pegel an, der bei einer beliebigen Frequenz erforderlich ist, um die gleiche scheinbare Lautheit wie ein 1-kHz-Ton zu erzeugen. Das menschliche Ohr ist nicht für alle Frequenzen gleich empfindlich. Am empfindlichsten ist es für Töne zwischen 2 kHz und 5 kHz, während es für höhere und niedrigere Frequenzen weniger empfindlich ist. So muss beispielsweise ein 50-Hz-Ton bei einem Pegel von 70 dB 15 dB höher sein als ein 1-kHz-Ton, um die gleiche subjektive Lautstärke zu erzeugen.

Das Trommelfell wird durch die Frequenzen des Schalls, die von der Ohrmuschel aufgenommen werden, in Schwingung versetzt. Drei winzige Knochen leiten die Schwingungen an das Innenohr weiter. Die Basilarmembran hat Hunderte von empfindlichen Haarzellen auf ihrer Oberfläche. Wenn diese Haarzellen bewergt werden, verwandeln sie sich in Nervenimpulse, die an das Gehirn weitergeleitet werden.

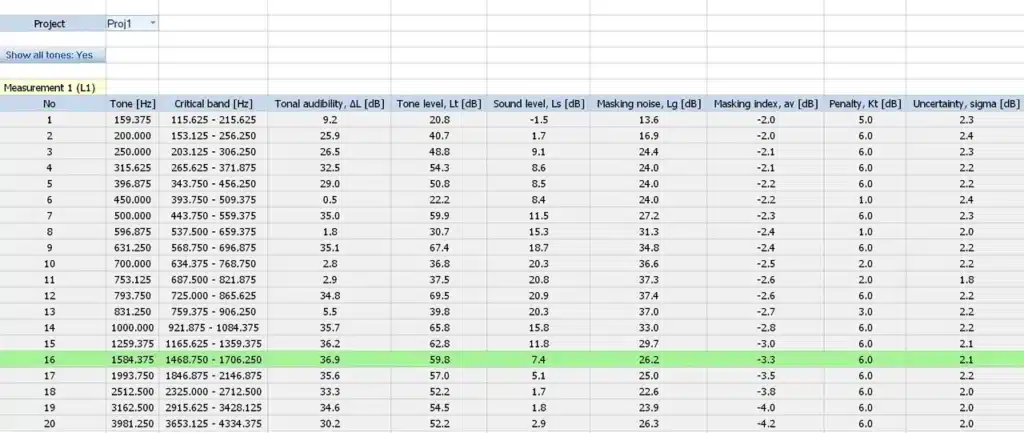

Nach ISO/PAS 20065:2016 ist Tonalität das Vorhandensein eines Tons im Rauschen, dessen Pegel unterhalb des Pegels der übrigen Rauschkomponenten liegt in kritischen Bereich der Tonfrequenz um weniger als den Wert des Maskierungsindex, av.

Tonalrauschen ist ein Rauschmerkmal am Empfängerstandort, das hörbare Töne enthält. Das tonale Rauschen wird mit einer technischen Methode oder einer Vermessungsmethode nach ISO 1996-2 gemessen und analysiert.

Umgebungslärm mit einer tonalen Charakteristik (z. B. Sirenengeräusche oder Klimaanlagengeräusche) kann zu Lärmbelästigung führen. Daher kann die anhaltende Erfahrung von tonalem Lärm zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen führen, wie z. B. lärmbedingte Schlafstörungen.

Die Tonfrequenz ist die Frequenz der Spektrallinie (oder die Mittelbandfrequenz des Schmalbandfilters), zu deren Pegel der Ton am stärksten beiträgt.

Die Hörbarkeit eines Tons ist die Differenz zwischen dem Tonpegel und der Maskierungsschwelle.

Ein Maskierungsgeräusch ist ein Geräusch, das nicht zum Ton gehört und die Hörbarkeit des Tons einschränkt (maskiert). Im Spektrum beeinflussen nur Geräusche innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs um den Ton herum die Hörbarkeit. Dieser Bereich wird als kritische Bandbreite bezeichnet.

Die Frequenzgruppe ist ein Frequenzbereich mit einer Bandbreite, die auf den Ton zentriert ist. Enthält eine Frequenzgruppe mehrere Töne, so wird eine energetische Summierung der Pegel dieser Töne durchgeführt. Töne, die außerhalb der Frequenzgruppe liegen, tragen nur in geringem Maße zur Hörbarkeit innerhalb der Frequenzgruppe bei.

Die ISO 1996-1:2016 gibt an, dass zum gemessenen Schalldruckpegel eine Anpassung (Malus) von 3 dB bis 6 dB hinzuzurechnen ist, wenn der Ton auffällig ist. Die Anpassung hängt von der Hörbarkeit eines Tons ab. Das Ziel der Hinzufügung eines Zuschlags zu einem tonalen Geräusch ist es, dessen Belästigung auszudrücken.

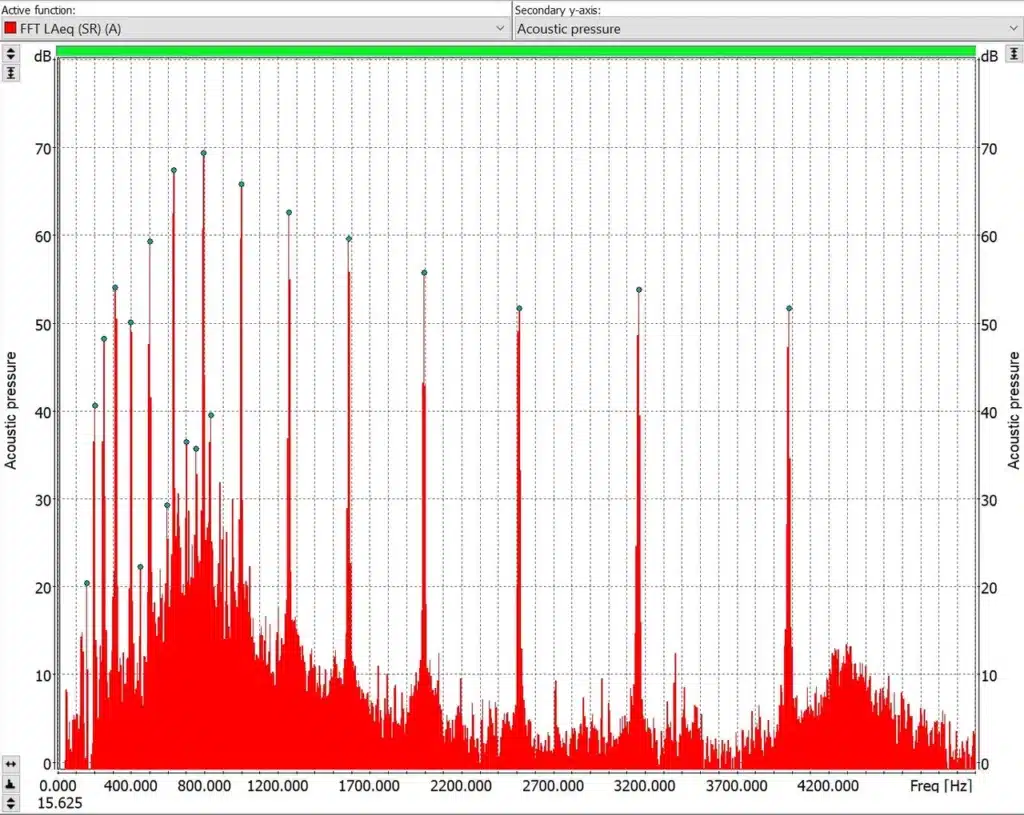

Für die Frequenzanalyse sollte der A-bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel LAeq auf der Grundlage der jeweiligen Spektrallinien ermittelt werden. Wenn das Spektrum unbewertet (linear) ist, sollte es gemäß IEC 61672-1 auf A-Bewertung korrigiert werden. Die Bewertung der Tonalität nach ISO 1996-2:2017 erfordert die Bestimmung des Pegels des Tons und des Pegels des verdeckenden Rauschens in einer kritischen Bandbreite um die Tonfrequenz. Enthält eine Frequenzgruppe mehrere Töne, wird eine energetische Summierung der Pegel dieser Töne durchgeführt.

In der ISO 1996-2 werden zwei Hauptmethoden der Tonhaltigkeitsmessung genannt: die FFT-Methode und die 1/3-Oktav-Methode. Die FFT-Methode ist in ISO/PAS 20065:2016 und in der Gemeinsamen Nordischen Methode beschrieben. Die 1/3-Oktav-Methode wird zum Beispiel im Vereinigten Königreich (BS 7445) und in Italien (italienisches Gesetz 447/95) verwendet.

Die FFT-Tonalitätsmethode ist genauer und eignet sich für komplexe Geräusche wie den Lärm von Windkraftanlagen. Die 1/3-Oktav-Methode wird nicht empfohlen, wenn die interessierende Frequenz unter 500 Hz liegt.

In Anlehnung an ISO 1996-2 vergleicht die Tonhaltigkeitsmessmethode den Schalldruckpegel im 1/3-Oktavband mit den Werten in den beiden angrenzenden Terzbändern. Wenn der Schalldruckpegel im 1/3-Oktavband den Pegel in den beiden angrenzenden Bändern übersteigt, ist der Ton auffällig. Der Differenzpegel variiert mit der Frequenz: 15 dB in niederfrequenten Terzbändern (25 Hz bis 125 Hz), 8 dB in mittleren Frequenzbändern (160 Hz bis 400 Hz) und 5 dB in hohen Frequenzbändern (500 Hz bis 10 000 Hz).

Für Tonhaltigkeitsmessungen sind Schallpegelmesser zu verwenden, die den Anforderungen der Klasse 1 in IEC 61672-1 entsprechen.

Beispiele für Tonalitätsmessungen: Medizinische elektrische Geräte: Schlafapnoe-Therapiegeräte (ISO 80601-2-70: 2015); Motorbetriebene Geräte (Haushalt und Gewerbe (CSA C22.2 NO 68); Akustik – Soundscapes (ISO / TS 12913-2: 2018); ISO 3095: 2013 – Akustik – Bahnanwendungen. Die internationalen Normen ISO 1996-2:2017 und ISO/PAS 20065:2016 und IEC 61400-11:2012 werden für die Bewertung der Tonalität von Windkraftanlagen verwendet.

Die Tonalitätsbeispiele basieren auf einer 3-Sekunden-Spektralanalyse:

Beispiel 1

Gefundene Töne: 7

Beispiel 2

Gefundene Töne: 6

Beispiel 3

Gefundene Töne: 17

Lautstärke, Lärm und Belästigung sind die drei psychometrischen Eigenschaften von Lärm.

Ziel der Tonhaltigkeitsmessung ist es, die Lästigkeit von Tönen zu bewerten. Wenn das Geräusch einen hörbaren Ton enthält, wird es dadurch lästiger, als es der LAeq angibt. Die durch den Ton verursachte zusätzliche Belästigung wird durch eine Anpassung des LAeq berücksichtigt.

Die Belästigung durch den Ton ist einer der wichtigsten Faktoren für Autos und Elektrofahrzeuge oder andere Produkte, die Tongeräusche erzeugen. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist der von Telekommunikationsgeräten ausgehende Lärm (ECMA-74).